La transat' 1e partie Walvis Bay - Sainte-Hélène

Point de vue d’un mousse qui navigue pour voyager et non pour… naviguer.

La trans-Indienne (Coco’s Keeling/Seychelles - 2500 milles) a laissé le goût amer d’une vingtaine de jours de navigation secoués par une météo capricieuse et tempétueuse. Moetera, malmené dans une houle hachée dévalait des murs d’eau. La traversée se déroulait en juillet, ce n’est pas la meilleure saison. De surcroît sans liaison internet, le téléphone dédié à cet effet ayant lâché à la dernière escale. Une traversée à l’aveugle, sans météo. À l’ancienne quoi. C’était en juillet 2022.

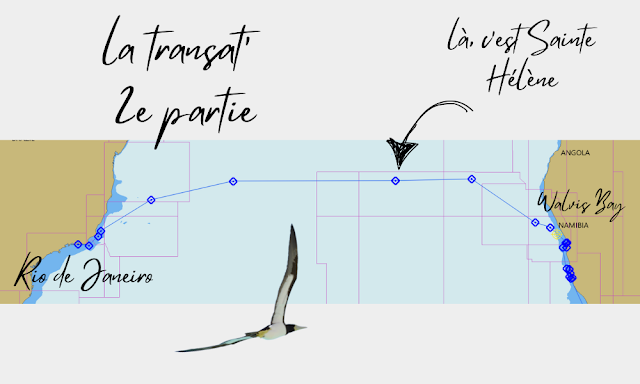

Mai 2025, il s’agit de parcourir 3500 milles ralliant Walvis Bay, dernière escale en Namibie, à Rio de Janeiro. Quand l’Afrique est laissée à 2000 km derrière soi et qu’il reste à parcourir, dans ce désert d’eau salée, un peu plus de 4000 km avant d’apercevoir la silhouette des côtes brésiliennes, il faut admettre que du point de vue d’un voilier de 12 mètres, cela n’a rien de banal. D’autant qu’une transocéanique en voilier se fait à l’allure d’une bicyclette (6/8 nœuds).

La transatlantique ? C’est facile

clament les marins, les vrais, pas les voyageurs embarqués sur un

voilier. Tu montes sur le tapis roulant des vents réguliers SE/NO de

l’anticyclone de Sainte Hélène. Une balade vent arrière ou grand

largue, au pire.

En bonus, une escale de choix s’offre aux

voiliers ayant déjà parcouru un tiers du trajet, l’île de Sainte

Hélène.

Des dizaines de voiliers traversent chaque année l’océan Atlantique, de Cape Town au Brésil et souvent sans escale. Des plus petits, des plus grands, des plus vieux, des moins préparés, des tous neufs sortis d’un chantier sud-africain. En solitaire, en couple, en famille, en équipage d’amis, ou constitué à la dernière minute sur un ponton d’une marina sud-africaine. Des convois australiens, des régates internationales de croiseurs hauturiers, des courses en équipage. Des canadiens, des américains, des brésiliens, des allemands, des britanniques, des français, des néerlandais, des australiens et encore des néo-zélandais, des belges, des finlandais. Traverser l’Atlantique à la voile est une affaire internationale. Certains l’ont déjà fait plusieurs fois, d’autres préféreront embarquer à bord un skipper professionnel. Tout est possible.

Ce n’est pas banal effectivement, ce n’est pas un exploit, mais cela reste un défi personnel à relever, et c’est bien ce que recherchent les marins qui s’engagent dans ces traversées.

Être prêt pour le départ

Naviguer

Moetera navigue au large. Des indices prouvent qu’il a quitté les eaux namibiennes : à bord, on délaisse les chaussettes, les coques ne baignent plus dans les eaux froides du Benguela, et les otaries ne viennent plus chercher Moetera pour une course de vitesse.

Cap au nord/nord ouest, destination l’île de Sainte Hélène, 1300 milles à partir de Walvis Bay en Namibie, une dizaine de jours estime le capitaine.

Les journées s’enchaînent, vent portant, on

navigue au spi. Une brise mollissant en fin de nuit et reprenant

vigueur dans la matinée freine un peu la moyenne.

À bord, la routine s’installe, rythmée par

les quarts de veille, les siestes, les repas.

Quand la navigation devient un moment de paix, de lecture, d'écriture, d'un possible enrichissement de l'âme, alors c'est un régal.

Parfois un évènement vient perturber le

rythme lent et répété.

Un rail à traverser, celui qui rallie l’Europe

à l’Asie par le cap de Bonne Espérance. Quand un voilier navigant

à 6 nœuds croise un tanker propulsé à 20 nœuds, et que celui-ci

est repéré à une distance de quinze milles sur l’écran, il n’y

a pas d’urgence à gérer, mais la vigilance reste une constante.

Il arrive que le petit voilier se faufile entre deux cargos, l’un

montant, l’autre descendant.

Un grain menace, il se rapproche et vient

noircir le ciel de Moetera. Le capitaine affale le spi et déroule le

foc.

D’autre fois, il faut incliner le cap de

quelques degrés pour retrouver l’axe du vent qui gonflera le spi.

.png)

On attend avec impatience la suite de votre aventure !

RépondreSupprimerL’eau est en bouche , la curiosité aux aguets et surtout l’admiration pour l’équipage toujours présente 🤗

Prenez soin de vous et éclatez vous , mille câlins ❤️